ODAWARA Nodoka

News

CV

小田原のどか おだわら・のどか

1985 宮城県仙台市生

2004 宮城野高校美術科彫塑専攻卒業

2004 東京造形大学テキスタイル専攻入学

2008 多摩美術大学彫刻学科諸材料専攻卒業

2010 東京藝術大学大学院先端芸術表現専攻修了

2015 筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程修了 芸術学博士号取得

現在 東京都在住

個展

2021

「近代を彫刻/超克する 雪国青森編」国際芸術センター青森

2019

「近代を彫刻/超克する」トーキョーアーツアンドスペース、東京

2017

「STATUMANIA 彫像建立壁」ARTZONE、京都

2014

「小田原のどか作品展《↓》」同志社女子大学mscギャラリー、京都

グループ展

2021

「山野のなげき」Room_412、東京

2020

「PUBLIC DEVICE」東京藝術大学美術館陳列館

2019

「雨ニモマケズ」BankART Station、神奈川

「あいちトリエンナーレ2019」愛知県豊田市

2018

「野分、崇高、相模原」アートラボはしもと、神奈川

「かたどりの法則」鞆の津ミュージアム、広島

2017

「テレポーティング・ランドスケープ」アートギャラリーミヤウチ、広島

2016

「白川昌生・小田原のどか《彫刻の問題》」愛知県立芸術大学サテライトギャラリー

2015

「群馬青年ビエンナーレ2015」群馬県立近代美術館

「still moving-かげうつし」元崇仁小学校、京都

「あなたはいま、まさに、ここにいる」akibatamabi21、東京

「ゲンビどこでも公募2015」旧日本銀行広島支店

2014

「新鋭作家展二次審査プレゼンテーション展示」川口市立アートギャラリーアトリア

2012

「signals」art center ongoing、東京

「あなたはいま、まさに、ここにいる」京都芸術センター

2011

「あなたはいま、まさに、ここにいる」静岡市クリエーター支援センター、静岡

「arts action 3331 あなたはいま、まさに、ここにいる」arta chiyoda 3331、東京

「六甲ミーツ・アート芸術散歩2011」六甲山、兵庫

「foating view2 トポフィリア・アップデート」新宿眼科画廊、東京

2010

「東京藝術大学先端芸術表現科卒業|修了制作2010」BankART Studio NYK、神奈川

2009

「第12回岡本太郎現代芸術賞入選者展」川崎市岡本太郎美術館

「no name」Zaim、神奈川

「no name」旧立誠小学校、京都

2008

「exit exhibition #1」ARTZONE、京都

「多摩美術大学彫刻学科卒業制作展」多摩美術大学、東京「トーキョーワンダーウォール2008」東京都現代美術館

2007

「甑島で、つくる。」鹿児島

2006

「甑島で、つくる。」鹿児島

作品提供・舞台美術

2013-14

「sons wo: [野良猫の首輪]」東京、浜松、大阪

造本

2016

山田亮太『オバマ・グーグル』思潮社

受賞

2008

トーキョーワンダーウォール2008立体部門 入選

2009

岡本太郎現代芸術賞 入選

2010

NCC2010 受賞

2011

六甲ミーツアート芸術散歩2011 入選

2015

群馬青年ビエンナーレ2015 優秀賞

ゲンビどこでも公募2015 池田修賞

2018

ALLOTMENTトラベルアワード 大賞

助成2014

日本記号学会個人研究プロジェクト採択 「長崎・原爆投下地点に設置された矢羽型記念標柱についての調査」に対して

2018

ALLOTMENTトラベルアワード 制作旅行助成

Works

2001

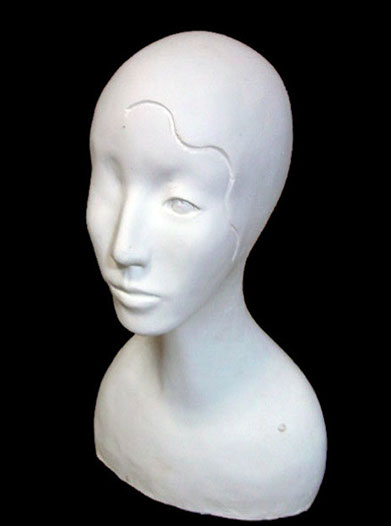

白い影

2001

石膏

山田亮太『オバマ・グーグル』(思潮社/2016)に画像提供

私の白い影

2001

石膏

2007

moutain

2007 / Sculpture ( Styrene foam, Thinner )

350 x 320 x 400

mountain

2007 / Sculpture ( Styrene foam, Thinner )

4000 x 4000 x 700 mm

撮影:宮下夏子

mountain

2007 / Sculpture ( Styrene foam, Thinner )

3600 x 3600 x 400 mm

2008

sawhorse

2008 / Sculpture ( eraser, pencil )

sawhorse

2008 / Sculpture ( eraser, pencil )

sawhorse

2008 / Sculpture ( Pencil, Eraser, Chain )

4000 x 3000 x 1200 mm

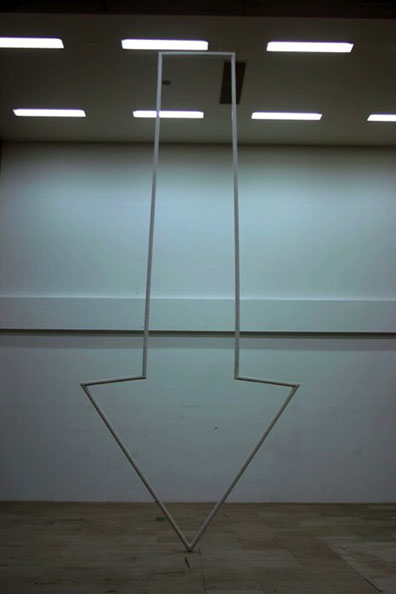

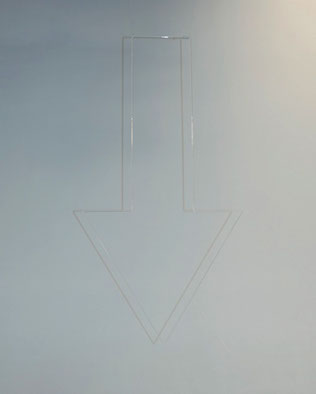

↓

2008 / Sculpture ( eraser )

7200 mm

2009

mountain

2009 / Sculpture ( Styrene foam, Thinner )

↓

2009 / Sculpture ( pencil )

sawhorse

2009 / Sculpture ( Pencil )

sawhorse

2009 / Sculpture ( Eraser )

2011

sawhorse

2011 / Sculpture ( glass, stainless steel )

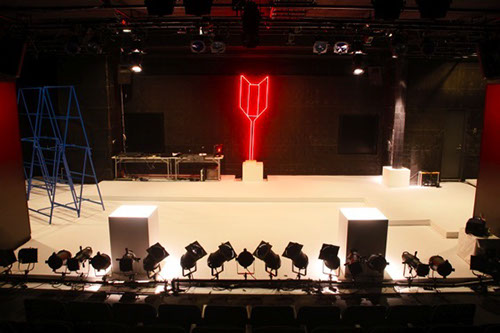

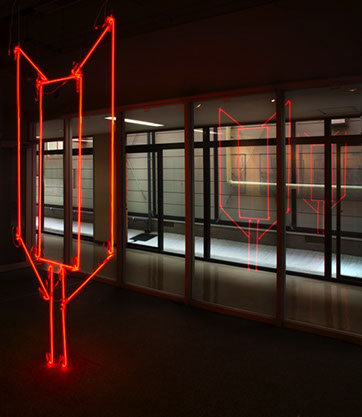

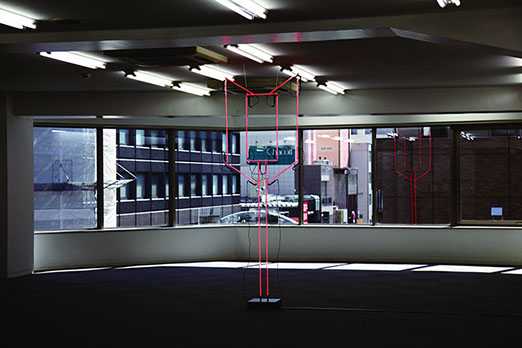

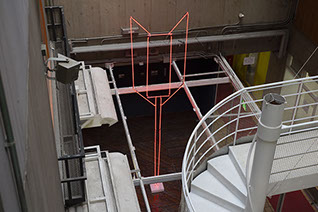

↓

2011 / Sculpture ( neon, paper )

2400mm 矢形標柱の半分のサイズ

撮影:遠藤祐輔

↓

2011 / Sculpture ( stenless steel )

撮影:高嶋 清俊

写真提供:阪神総合レジャー株式会社

↓

2011 / Sculpture ( glass )

1800 mm

撮影:金川晋吾

2013

舞台美術として作品を提供

フェスティバル/トーキョー13

撮影:藤本涼

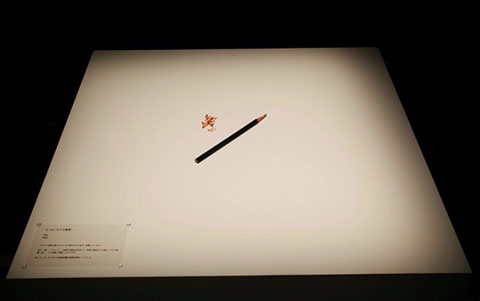

↓(はじめての彫刻)

2013 / Sculpture ( pencil )

撮影:藤本涼

↓(鉛筆の集積による彫刻)

2013 / Sculpture ( pencil )

撮影:藤本涼

2014

小田原のどか作品展《↓》

主催:同志社女子大学情報メディア学科

会場:同志社女子大学情報メディア学科mscギャラリー

撮影:西澤諭志

2015

↓

2015 ネオン管

かつて長崎市松山町に設置されていた矢形標柱を実寸で再現

撮影:Kazuhiro Uchida (Life Market Co., Ltd.)

2016

白川昌生・小田原のどか「彫刻の問題」

愛知県立芸術大学サテライトギャラリー

企画:金井直

撮影:金川晋吾

2017

「小田原のどか個展 彫像建立癖」

ARTZONE

企画:京都造形芸術大学アートプロデュース学科

撮影:呉屋直

「テレポーティング・ランドスケープ」

アートギャラリーミヤウチ

企画:諫山元貴

画像提供:アートギャラリーミヤウチ

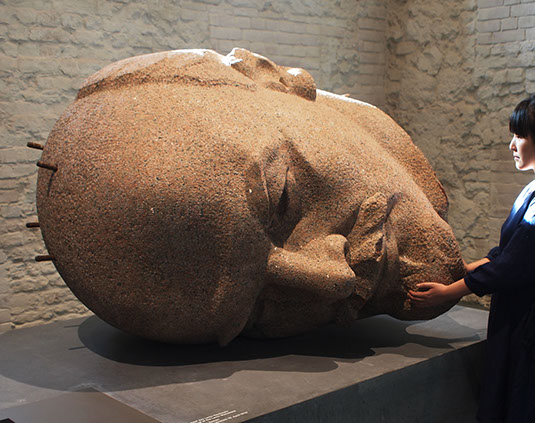

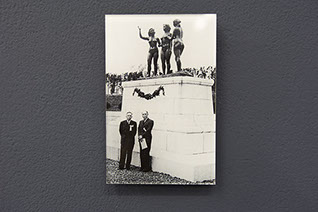

2019

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

Articles

「山に触れる」(2009)

「彫刻はどこにあるのか?/《↓》についての一考察」(2010)

私の関心は「思考に働く重力」にある。思考の重力を彫刻化することを研究課題として博士前期課程の二年間を過ごした。どういうことか。それは「彫刻=立つもの」の存在を問い直し、彫刻の発生する場所について考察することを意味している。重力ある思考の世界というもうひとつの地上を想定し、ふたつの世界で彫刻がどこにあるのかを問うこと、つまり私は、彫刻と彫刻の前にいる自分の位置、その設定を試みている。

彫刻を定義することは困難を伴う作業である。そこで、ひとつの仮説として、絵ではないものとして彫刻を定めることができると考えてみる。では、絵とはなにか。絵という平面が、この世界で垂直に浮いているのである。その有り様について考える。この平面のかたちが意味することとは一体何だろうか。

プラトンは、我々が見ている世界は、洞窟の壁に映った幻影にすぎないとした。ある画家(注1)は、プラトンの洞窟、そのかたちを単純化した円筒を、背中側から縦に切り裂いたかたちが絵画の平面なのだと言った。絵/キャンバスの縁の一辺は、無限に遠いところに中心を持つ、巨大な円弧の一部なのだと。円の中心を無限に遠ざけると、その弧は限りなく直線に近くなる。このような無限の円を思考世界のモデルとして想定すると、絵はふたつの世界の境界に触れながら固定されずにそっと浮かんでいる、と彼の画家は言う。

そこで今、絵がここにあるのならば、それは非常に遠くからの「ここ」である。絵が「ここ」にあって、「私はいま絵の前にいる」と言えるならば、「ここ」はどこかという問いに答えることになるのだろうか。いや、これでは不十分なのだ。これだけでは弧の一部を「まさにここ」として特定することができない。

絵ではないものとしての彫刻は、地に足をつける。重力のある思考世界は、無限円ではとらえることができない。その場所は無限球であるはずだ。無限に遠いところに中心を持った球の表面で、絵は、重力によって、絵ではないものとして地上に降り立つ。そのようにして現在地が確定される。私たちは彫刻という立つものの前で、ようやく「ここはどこなのか」と答えることができる。

私は、彫刻史や美術史に目を見開いた上で、なおかつそれらを乗り越えたところで物事を考えたいと思う。そのためには、流れの先端、歴史の末端にいる己の位置を定めることが必要となる。

自作《 ↓ 》は arrow とも right here とも呼ぶことができる。そこには、絵を地上に引き降ろし、地に串刺してしまいたい、そんな衝動があった。そして、私の身体があるこの地上と、思考世界というもうひとつの地上・無限球、そのふたつの世界の回転をとめて「まさにここ」というモニュメントを立てる、という意識があった。

地に足をつけることを彫刻は許されている。私はこのことを祝福のように感じている。

彫刻、この営みは一体何をあらわしているのだろう。おそらく私は、未だに彫刻を見たことがない。だからこそ、彫刻に憧れ続けている。

注1 画家・中西夏之を指している

-

初出:東京芸術大学先端芸術表現科 卒業|修了2010 カタログ (2010)

「ここにあるものについて:〈かつて・あそこ〉から〈いま・ここ〉へ」(2014)

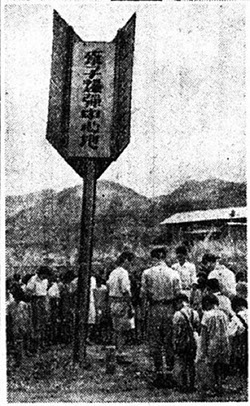

ここにある写真は、1946年から1948年までのあいだ、長崎市松山町に存在した、記念標柱を写したものです。そして写真をもとに、ネオン管を用いて〈かつて・あそこ〉にあった標柱を、半分の大きさで再現しています。

この矢羽根型を模した標柱は、どのような経緯で設置されたのか、わかっていません。誰の手によってつくられたものなのかも、明らかではないのです。それでもなお、この作者不明の標柱を、私は彫刻であると考えています。

彫刻について短く述べます。戦時下の日本では、多くの銅像が供出されて武器となり、戦争のために姿を変えました。戦争が終わると、戦いの象徴となっていた男性の像は行き場をなくすようになり、「平和」という名前の裸体像が、次々と公共の場に設置されるようになりました。戦時中には戦意高揚のための彫刻をつくっていた彫刻家が、一転して平和のための像をつくることも、多々ありました。

かような彫刻家たちの空虚さについて批判することは容易いですが、私の興味は、人間や社会の変動とともに存在してきた、彫刻そのものにあります。社会の要請によって様々な意味と役割を負い、人のかたちから武器に、そして平和祈念像、パブリックアート、アニメキャラクターの像と、姿を変えながらも地上に降り立ち、留まり続ける彫刻は、まるで「物質」ではなく「概念」そのものであるかのようです。

長崎の矢羽根型記念標柱の設立に関わった人は、誰一人として、この標柱を彫刻作品とは考えなかったでしょう。出来事の目印として、その場に置かれたにすぎないのですから。5メートルもの大きさの、矢羽根を模した造形物で、〈この地点〉を指し示すこと。そこには、「慰霊」や「平和を祈る」といった感情ではなく、〈ここ〉ということ、ただそれのみを示し続けよう、という意志がみてとれます。

この記念標柱を、私は、戦後の日本彫刻の起点として捉えることができると考えています。そして、このグラウンドゼロの表象を起点と考えれば、女性の裸体像を公共の場に提示し、平和を祈念する日本の彫刻の在り方に、新鮮なまなざしをもって対峙することができるのではないかと想像します。そのような態度で裸体の群像を見やるとき、「これらは一体何にむけて祈念し、何を示すためにこの場所に固定され続けているのか」と問うことが、はじめて可能になると思うのです。

私は、いまはもうない矢羽根型記念標柱を、そのままの大きさでこの場におきたい、と欲します。天井いっぱいの標柱で、〈いま・ここ〉を串刺しにしたい、そしてその前に立ちたい、と望みます。

起点(はじまり)を、〈かつて・あそこ〉から〈いま・ここ〉へ。

彫刻という概念と、向かい合うために。

—

本展は、爆心の決定が原子爆弾の強烈な熱線による焼け跡=“原爆のかげ”の収集によって成されたということを下敷きとし、光るものを中心におき、それを取り囲む壁に、写真=焼き付いた影を展示する構成になっています。

ポストカードは来場されたみなさまに自由に持ち帰っていただくことができるようになっています。19世紀初頭に、日本、そして西洋で風景が描かれたポストカードの送り合いが流行した際、そこには「あなたがここにいればいいのに…(I wish you were here)」や「ここにいます(I am here)」という言葉が書き添えられていたといいます。絵はがきという体裁をとった写真は、常に〈いま・ここ〉における「あなた」の不在と、ここではないどこかへ〈ここ〉から送れられる可能性を秘めて成立しています。

この展示会場から散り散りになっていく〈かつて・あそこ〉の風景。そのような状態をひとつの作品として《↓》と名付けました。

ー

小田原のどか作品展《↓》(於・同志社女子大学情報メディア学科MSCギャラリー)

会場配布文章より

「彫刻を見よ:公共空間の女性裸体像をめぐって」(2018)

「死刑囚表現展選考委員就任をめぐって」(2022)

金川晋吾 「小田原のどか/作品「 馬 」をめぐる考察」(2008)

sawhorse

2008 / Sculpture ( Pencil, Eraser, Chain )

2300 x 1700 x 680 mm

「重力をもった思考」

言葉は単線構造をもつ。一直線に、一列で進むことしかできない。私たちは言葉を使って思考する。ゆえに、私たちの思考も一直線に一列で進む単線構造にならざるをえない。2つ以上のことを同時に言ったり書いたり考えたりすることはできないのである。あるふたつの事柄XとYを述べようとするときは、「Xであり、Yである」というように、Xについて述べた後にしかYについては言及できない。「X」と「Y」を同時に言うことはできないのである。

小田原のどかはこのような単線的な思考に我慢できない人間なのではないか、と私は考える。彼女にとって、思考というものは単線的な構造におさまるようなものではない。「揺らぎ」を持ったもっと動的なものなのである。

小田原の核となる考え方のひとつに「思考には重力がある」という命題がある。これはつまり、彼女が思考というものを、「ある力がそこに働いていているような動的なもの」としてとらえているということである。「思考には重力がある」という命題はなかなかとらえどころのないものであるが、しかしこのような命題をあえて提示するという姿勢に、彼女が思考というものを単線的な構造におさまらないものとしてとらえ、単線的な思考を超えたところに作品を立ち現せようとしてる意志がうかがえるだろう。

《馬》

単線的な思考を超えたところに作品を立ち現わせようとする小田原の姿勢を、私がもっとも強く感じることができたのは、《馬(英語のタイトルはhorse)》という立体作品である。

それはとてもシンプルな造形であり、タイトルも何も知らずに遠くから眺めると、一見ミニマルな彫刻のようにも見える。しかし、近くに寄って見てみるとそれは鉛筆と消しゴムでつくられていることに気づき、ミニマルな彫刻がもつ潔癖さとは異なる印象を与える。そして、作品のそばに置かれているタイトルに「馬」と書かれているのを見て、それが踏み台としての「馬」の形を形成していたことに気づく。だが、それがなぜ鉛筆と消しゴムでできているかの謎はまだ解けない。しかも「美術作品においてわざわざ踏み台をつくったりするだろうか」という疑問も湧いていくる。さらにじっと見ていると、これは踏み台の「馬」のようではあるが、そこに足の踏み場はまったく用意されておらず、次第に「これは踏み台としての「馬」ではなく、走る「馬」の脚なのかもしれない」という不安な気持ちになっていく。どちらの「馬」なのか考えるじっと作品を見るが、そこに存在しているのは既製品の鉛筆と消しゴムであり、どちらの「馬」にも何の関係もないのであり、鑑賞者はますます宙ぶらりんな状態に引きずり込まれていく。

シンプルな造形とは裏腹に、鑑賞者を宙ぶらりんな思考へとゆっくりと引きずり込んでいくこの作品は、単線的な思考には納まらない「揺らぎ」をもっている。この作品は、小田原の頭の中で明快な論理がしっかりと形成され、その論理に従って作られたものではないだろうと思われる。思考の「結果」を形にしたものでも、思考の「過程」を形にしたものでもなく、思考の「その先」にあらわれたものを形にしたものなのである。「走る馬」、「踏み台の馬」、「馬という言葉」、「言葉を書く鉛筆、そして消しゴム」などの言葉やイメージをもとに思考を続けた果てに、そこにある重力が発生し、その力に引っ張られて様々なものが結びつき、単線的な思考を超えたところに『馬』が出現したのではないだろうか。

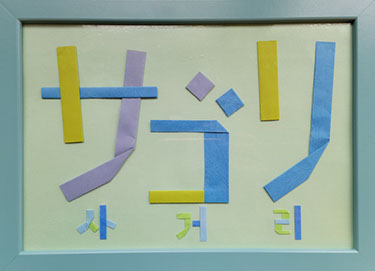

「カリグラム」

作品《馬》がもつ思考の「揺らぎ」がどこから来るのかについて考えていったときに、思い至ったのがルネ・マグリットの『これはパイプではない』であり、この作品に対するミシェル・フーコーの分析である。フーコーが『これはパイプではない』をカリグラムの変形であると考えたように、《馬》をカリグラムの一種としてとらえることで、見えてくるものがあるのではないかと考えた。

カリグラムとは文字や文章である形態を象ったものであり、例えば「馬」という文字で馬の形態を象ったりするものである。

カリグラムは二つのことを同時に行う。記号として、文字は言葉を定着させ、線として形態を象るのである。ゆえに、カリグラムは名指すことと示すこと、言うことと象ること、分節することと再現すること、意味することと模倣すること、読むことと見ることといった、アルファベット文明がもつ古くからの対立を乗り越えているかのように見える。

だが実際のところは、カリグラムはこれら二つの対立を乗り越えてはいない。「名指すことと示すこと」を同時にあらわすことはできていないのである。文字としてカリグラムを見たとき、線として象られた形態は消え去ってしまい、線として見たときには文字として定着された言葉は消え去る。言うことと象ることは同時には起こりえず、片方が前方に出てくると、もう片方は後方へと引っこんで見えなくなってしまうのである。結局、カリグラムにおいても、 「名指すこと」と「示すこと」はもう片方の不在の上にしか存在できないのである。

「書かれることのないカリグラム」

小田原の《馬》は、今まさに書かれようとしながら、決して書かれることのないカリグラムである。

一方の足を形成している一本一本の鉛筆は、文字を書くための道具である。それらの鉛筆は、絶対的な存在である作品タイトルの命令により、「馬」という文字を書かざるを得ない。一本一本の鉛筆は、それぞれ「馬」という文字を書くことで、「馬」の形態を象ろうと試みる。しかしそれらの鉛筆によって書かれる「馬」という文字は、書かれる瞬間にもう一方の足を形成している消しゴムによって消されてしまう。この作品タイトルが『馬』であるがゆえに、鉛筆は「馬」という文字を書こうとし続けるが、消しゴムはその文字を消し続け、その運動は終わることはないだろう。書こうとするが消され続ける「馬」という文字は、その文字が踏み台としての「馬」を象ろうとしているのか、あるいは動物の「馬」を象ろうとしているのか、もはやわからなくなる。あるいは、もうどちらでもよくなっていくのかもしれない。鉛筆はただ「馬」という文字を書こうと試み続け、それが踏み台なのか動物なのかはもはや問題ではなくなっていく。そこでは、「名指すこと」も「示すこと」も揺らぎ動き続けているのである。

金川晋吾 かながわ・しんご (写真家)

佐々木友輔 「《 ↓ 》について考える」(2012)

↓

2011 / Sculpture ( stenless steel )

3800 mm

小田原のどかの作品は、鑑賞者をとめどない思考に誘う。そしておそらく辿り着くべきひとつの場所や答えは用意されていない。だからここではその誘いに導かれるままに、私の頭に浮かんだこと、その流れを書き連ねてみることにしたい。私にはそれが彼女の作品について紹介するのにもっとも適切な方法であるように思われる。

小田原が2008年から取り組んでいる、矢印記号を実体を持った彫刻として提示する一連の作品群。そのタイトルは《↓》。シリーズを通してすべて《↓》である。これほどまでに名が体を表している作品も珍しい。

例えばマグリットが《イメージの裏切り》でパイプの絵に「これはパイプではない」と記したように、描かれた「パイプ」と煙草を吸うために用いる実際の「パイプ」、さらには文字で書かれた「パイプ」はそれぞれ同じものではない。しかし「方向を指し示す記号が矢印である」という定義に従うなら、小田原が名付けたタイトルの「↓」と、ホワイトキューブあるいは野外に設置された矢印の間には、何ら違いはないと言えるだろう。

しかし、小田原がこの矢印を「作品」として提示しており、さらにこれは「彫刻」であると主張しているからには、やはり、紙に書かれた(あるいはパソコンでタイプされた)文字の矢印と何が違うのかと問いたくなる。この記号を、あえてこのようなかたちで実体化するのはなぜなのか。最も容易に思いつくのは、実体化することによって生じる物質感・量感に作家の意図を読み取ることであろう。それならば、小田原が「彫刻」としてこの作品を制作していることにも納得がいく。

ところが、実際に制作された矢印を眺めてみると、このような仮定が間違っているような気がしてくる。この作品の物質感・量感はあまりにも希薄なのだ。むしろ小田原は、こちらの読みとは逆に、ガラス管やネオン管のような透明で線の細い素材を用いることで、作品から物質感を削ぎ落としていく方向に向かっているようにも見える。小田原の作品はマッスを欠いている。具体的にある素材を用いて実体化している以上、物質感が「無い」とまで言い切ることはできないが、少なくともそこにこの作品の核心があるわけではなさそうである。

ならば物質感や量感への注目から離れて、素直に矢印=「↓」というひとつの「記号」としてこの作品を読みとってみたらどうだろうか。作品のタイトルとして紙やモニタ上に記された矢印も、作品として実体化されて特定の場所に設置された矢印も、共に方向を指し示す記号であるとするならば、両者の差異はどこにあるだろうか。おそらくそれは、矢印が指し示す対象の違いである。

小田原の《↓》では、記された矢印も、実体化された矢印も、すべて下向きの矢印である。しかし、両者が指し示す「下」のあり方はそれぞれ異なっている。実体化された矢印にとっての「下」が、自らが設置されている地面、自らの依って立つ基盤の方を差し示しているのに対して、記された矢印の「下」は、決して自らを支える基盤(紙やモニタ)を指し示すことができない。矢印を図、支持体を地として言い換えれば、実体化された矢印という図は地に対して垂直に立つことができるのに対して、記された矢印という図は地と平行の関係しか築くことができないのだ。小田原は「彫刻は、どこにあるのか?「↓」についての一考」と題されたテキストにおいて、この関係を絵画と彫刻の違いとして記述している。

ひとつの仮説として、絵ではないものとして彫刻を定めることができると考えてみる。では、絵とは何か。絵という平面がこの世界に垂直に浮いているのである。絵ではないものとして彫刻は、地に足をつける。

(東京藝術大学 先端芸術表現 卒業|修了制作2010 公式カタログ p137)

記された矢印と実体化された矢印における図と地の関係性の差異が、ここでは絵画と彫刻の差異として記述されている。「絵という平面」はこの世界に対して垂直に浮いているのかもしれないが、その平面に描かれた「絵」は、この世界という地に直接足をつけることができない。絵は、この世界よりも先にまず支持体としてのカンバスの上に描かれるのであり、この世界という地に対する図としてではなく、この世界という地に対する図としての平面を地とする図という間接的な関係を持つことしかできないのである。

もう少し別の方向からも考えてみよう。一般的な道路標識に記された矢印記号は、アルミ板を素材とする支持体の上に描かれている。つまり記された矢印であり、彫刻ではなく絵としてある。この矢印は、標識という支持体=地に囲まれることによって周囲の風景から隔離されている。実体を持った物体でありながら、他の事物とは異なるレイヤー上に置かれた半透明な存在として提示されている。これは、自らの実在を強調するのではなく、あくまでこの世界に対して補足的な説明・注釈を加える付加情報の役割を果たすためだと言える。

それに対して小田原は、矢印という記号から支持体を引き剥がし、直接地に足をつけさせる。そうすることでこの矢印は、付加情報として何か別の対象を指すのではなく、自らと、自らの依って立つ地を同時に指し示すのである。鑑賞者はこの矢印を見て(一般的な道路標識ほどには)その指されている先に何があるかに関心を持ちはしないだろう。むしろその矢印そのものが、私たち鑑賞者が立っているのと同じ地面に立っているということ、「いま、ここ」を私たちと共有しているのだという事実が、目の前に大きくせり出してくるのである。

ここまで来て私はある考えに思い至る。先述の通り小田原は、彫刻に「絵ではないもの」、「地に足をつけるもの」という定義を与えているが、そこからさらに彼女は、この彫刻の定義を人間やその他あらゆる存在の根元的な形式にまで拡張してみせようとしているのではないか。彫刻が彫刻として成立する条件を過不足なく示したミニマムな彫刻としての矢印記号が、同時に、例えば人間という存在が世界に存在する上でのミニマムな条件をも示している。そう考えることができないだろうか。 連想するのは、場所について論じた哲学者たちである。例えば現存在が存在することの根元的な形式を「時間性」に求めたハイデッガーの存在論に異議を挟み、「空間性」に「時間性」と同等の重要性があることを訴えた和辻哲郎。またあるいは「在るものは何かに於てあると考えざるを得ない」と述べ、独自の場所論を打ち立てた西田幾多郎。すべてを入れている容器のようなものであり、世界そのものである「絶対無の場所」からの自己限定によって個(主語)が生じるという彼の場所の論理は、「無限に遠い中心を持った球の表面で絵は、重力によって、絵でないものとして地上に降り立つ。そのようにして現在地が固定される。」(東京藝術大学 先端芸術表現 卒業|修了制作2010 公式カタログ p137) と言う小田原の言葉と正確に重なるだろう。

しかし小田原は、既存の哲学で言われていることをただなぞり、その印象を曖昧に翻訳して作品化し、それで満足してしまうのではない。冒頭でも述べたように彼女は、辿り着くべきひとつの答えを用意していない。彼女の胸の内にあるのはおそらく、「この世界はこのようになっているのだ」という断定ではなく、「この世界がこのようになっているとするならば」という仮定である。そしてこの仮定をもとにして、目の前に見えている世界をいったん保留して、一から世界を記述し直そうとするのだ。ただし、それは決してここではないどこか別の世界への志向ではないし、見るべきものを見ずに済ませるような逃避でもない。あくまで、これまでとは別の目で、別の言葉で、別の仕方で、「いま、ここ」を見つめ直し、書き直し、検証する試みなのである。

そのように考えるならば、《↓》という作品は、世界の再記述のための第一歩であり、土台づくりの作業なのかもしれない。実際、2011年からの小田原の活動は、「彫刻とは何か」あるいは「有るとはどういうことか」といった根元的な問いに向き合うのみならず、より複雑な世界の記述へと向かい始めている。例えば小田原自身が企画した3名の作家によるグループ展「あなたはいま、まさに、ここにいる」(於 静岡市クリエーター支援センター/3331 Arts Chiyoda)では、これまでと同様に矢印のモチーフを扱いながらも、自らの作品を単体で成立させるのではなく他の作家の作品を介在させることで、いわゆる他者の問題やディスポジション(配置、布置、傾向性)の問題に挑もうとしているように見受けられたし、また筆者が企画した展覧会「floating view 2 トポフィリア・アップデート」(於 新宿眼科画廊)に出品してもらった《↓(2011)》では、1946年に長崎の原爆投下中心地に立てられていた矢のかたちをしたモニュメントを再現し、抽象的な矢印記号を世界史的な文脈に接続することが意図されていたのだ。

正直なところ、はじめて小田原のつくる矢印を見た時、私はそのシンプルでストイックな外観の印象に引き寄せられすぎて、これだけミニマムな作品になるとその後の展開も限定されてしまうし、近いうちに行き詰まってしまうのではないか、などと勝手に心配をしていた。しかしそれはまったくの杞憂であったようだ。

誰もが知っているように、この世界は広大で、どこまでも深い。取り組むべき課題はいくらでもある。小田原の作家としての真価が試されるのは「地に足をつけるものとしての彫刻」という世界記述のツールがどこまでこの世界を捉えるのに有効で、そして、どのような新しい風景を描いてくれるのかという点にあるだろう。

可能な限りすべてを彫刻として記述してみてほしい。誤解や間違いをおそれず、すべてを矢印で表してみてほしい。それが、同じ時代と場所に居合わせた作家のひとりである私が小田原に希望することだ。彼女が記述し直したこの世界の全体像を目にすることができる日を楽しみに待っている。

佐々木友輔 ささき・ゆうすけ(映像作家)

林田新 「空と〈ここ〉のあいだに」(2014)

てらまっと 「爆心地のネオンサイン」(2017)

高嶋 慈 「小田原のどか個展レビュー」(2017)

Projects

2012〜

2010〜

2010〜

- 1946-48年まで長崎・原爆投下地点に設置されていた矢形標柱についての研究

2014〜

- 終了

- topofil

2011〜2021

2011〜 12

2011

- feat. 小田原のどか “カニエ・ナハをむりえわする”

公開終了

2011

- 小田原のどか meets カニエ・ナハ “GREEN ONION AND GEORGE TEMPLE(Mar.11,2012―”

2012

- カニエ・ナハ+小田原のどか「いままさにここにあるたまねぎ」

2016

Contact

odawaranodoka @ gmail.com

Copyright © 2010 Nodoka Odawara All rights reserved.